La leyenda nos cuenta que, al regresar de Egipto, Pitágoras se instaló en la ciudad de Crotona, donde fundó una escuela que atrajo muchos seguidores. A base de intrigas políticas, Pitágoras acabó gobernando la ciudad e implantó en ella una siniestra teocracia. Pero nada es eterno. La población terminó rebelándose, y finalmente estalló una revolución. Pitágoras y muchos de sus seguidores fueron expulsados, la dictadura llegó a su fin y se restableció la democracia.

Agunos de aquellos discípulos fueron a parar a Acragas, una ciudad del sur de Sicilia hoy conocida como Agrigento, que en aquellos tiempos pertenecía a Grecia. Acragas, cuentan las crónicas, era una de las ciudades más florecientes de la época, y lo siguió siendo durante medio siglo todavía, hasta que fue destruida por los cartagineses.

Corría el año 490 antes de nuestra era cuando, precisamente en aquella ciudad, nació uno de los precursores del pensamiento científico. Se llamaba Empédocles. Su padre era campeón olímpico, y su madre componía los cánticos que acompañaban a las competiciones durante los Juegos Olímpicos.

No es de extrañar, por tanto, que Empédocles fuera educado por aquellos discípulos de Pitágoras que habían escapado de Crotonia. Lo que ellos le enseñaron era también previsible: los números eran la esencia, el principio y el fin de todas las cosas. Incluso el universo se podía describir en forma de números.

Cuatro en uno

Pero Empédocles se hacía preguntas, y los números no parecían tener la respuesta a todas ellas. ¿De qué estaba hecho el mundo? La situación era confusa. Antes de él, Tales de Mileto había teorizado que el agua era la esencia de todas las cosas, mientras que Anaxímenes afirmaba que era el aire y Heráclito creía que todo venía del fuego.

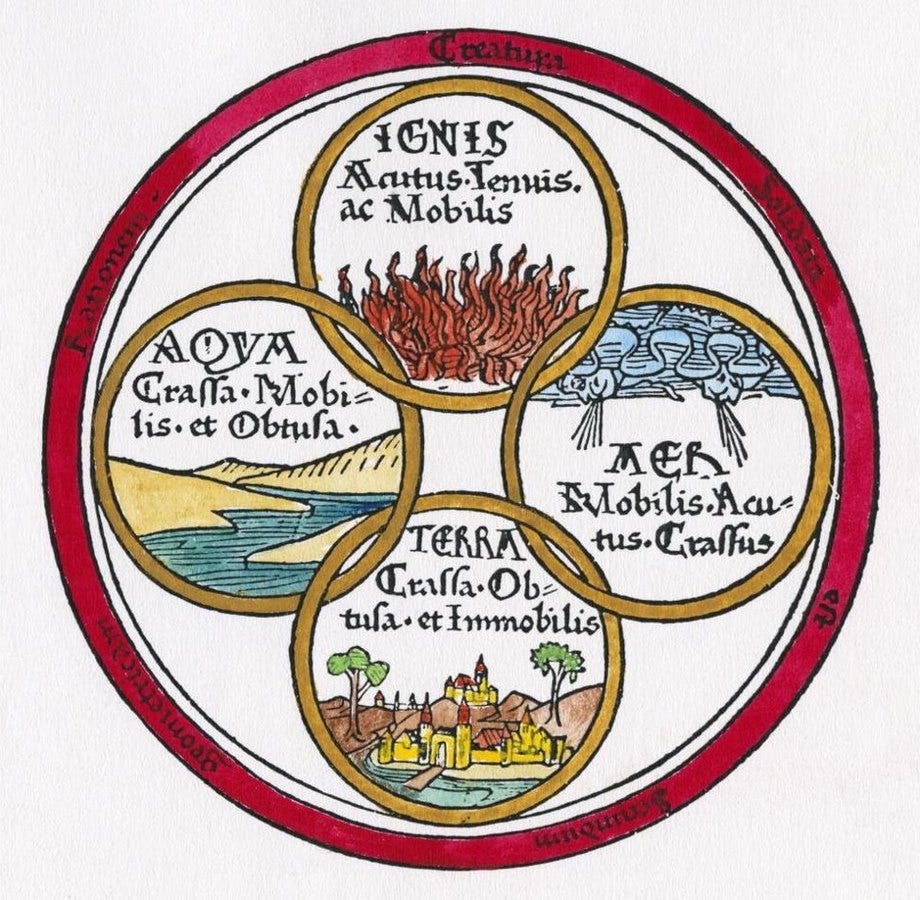

Empédocles reunió las tres teorías en una y añadió su propio granito de arena. En realidad, declaró, las cosas y los seres vivos estaban hechos de cuatro elementos: aire, agua, fuego y tierra. Cuatro elementos eternos e indestructibles, que interactuaban constantemente. Todas las cosas, además, eran tan conscientes como los animales, y se mantenían unidas por una fuerza invisible: el Amor. En conflicto permanente con la Discordia, que era la potencia invisible que se esforzaba por disgregarlos.

Para infortunio de la ciencia, Aristóteles hizo suya aquella teoría, y la idea de que el universo se componía de cuatro elementos se convirtió en dogma y detuvo el avance del pensamiento científico durante dos mil años. Aquella maldición terminó cuando Antoine Lavoisier, que decidió experimentar antes de opinar, comprendió que las cosas eran bastante más complejas. Lavoisier definió científicamente el concepto de elemento químico y propuso una lista de los elementos hasta entonces conocidos.

El número cuatro, sin embargo, no se resignó, y retornó a la ciencia con el descubrimiento de los cuatro componentes básicos del código genético: adenina, guanina, timina y citosina. A Empédocles le habría fascinado llegar a saberlo.

La clepsidra

Aun así, él tenía razones para sentirse orgulloso. Cuando Lavoisier enunció el famoso principio de que “la materia ni se crea ni se destruye; únicamente se transforma”, dos mil años antes que él Empédocles ya se le había adelantado. Y, para rizar el rizo, lo había hecho en verso: “Nada nuevo –escribió– puede ser creado de la nada; el único cambio posible es un cambio en la configuración de sus elementos”.

Empédocles se anticipó también a Darwin y a su teoría de la selección natural. Según él, la Tierra estuvo originalmente habitada por todo tipo de criaturas, a cual más estrafalaria: animales con varias cabezas o sin extremidades, o híbridos semejantes a los centauros y a las sirenas. Pero no todas aquellas combinaciones dieron resultado, y sólo las más aptas terminaron sobreviviendo.

Quizá el único fenómeno que él estudió realmente –según Carl Sagan, aquel fue el primer experimento de la historia– lo observó en una clepsidra. La clepsidra era un objeto hueco con dos orificios en extremos opuestos. Si tapamos uno de sus orificios con un dedo y a continuación sumergimos la otra mitad en un estanque, el agua no entrará por el orificio opuesto. Y si llenamos la clepsidra de agua y tapamos uno de los agujeros, el agua no escapará por el extremo contrario.

En conclusión, se dijo Empédocles: el aire pesa.

Y la luz viaja

Para él, la Tierra era un disco que ocupaba el centro del universo, que giraba a su alrededor como un remolino. Y el sol no era un astro, sino un cúmulo de fuego en mitad de la bóveda celeste. Pero la luz del sol, razonó Empédocles, no podía llegarnos instantáneamente, porque antes tenía que recorrer el espacio que la separa de nuestros ojos. En otras palabras: la velocidad de la luz es finita.

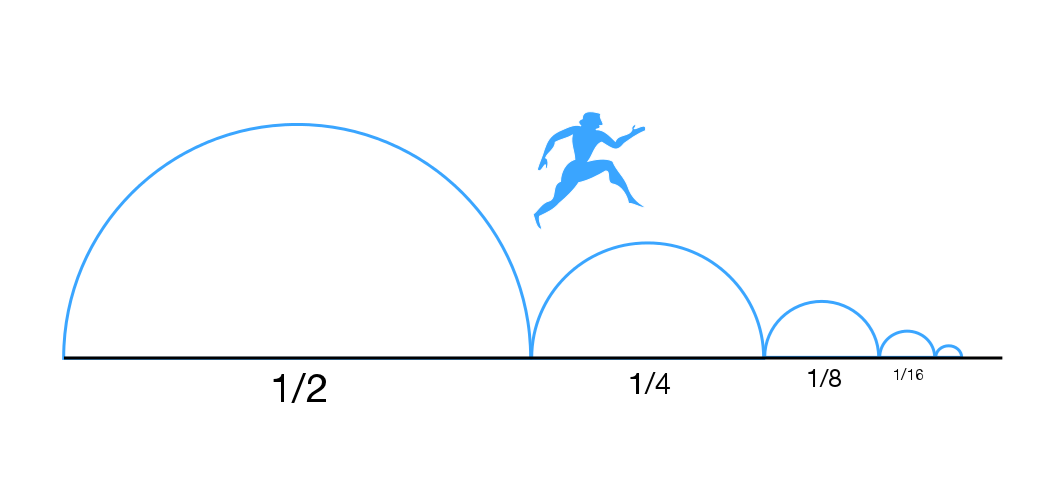

Hay quien cree que su razonamiento estuvo influido por la paradoja de Aquiles y la tortuga, que propuso por aquellos mismos años uno de los grandes pensadores de todos los tiempos: Zenón de Elea. Sólo que, según Zenón, Aquiles jamás podría alcanzar a la tortuga. ¿Acaso la luz del sol era también una ilusión?

No parece que Empédocles se adentrara en ese laberinto mental pero, a decir verdad, en otros respectos sí que tenía su lado metafísico. Para él, todos los objetos inanimados tenían conciencia, y existían realidades que nuestros sentidos no alcanzaban a percibir.

En el fondo del volcán

Empédocles debió ser un personaje de novela. Místico, poeta, orador, profeta y magnánimo con sus semejantes, fue idolatrado por sus conciudadanos, que incluso le atribuyeron poderes mágicos y sanadores. Como buen pitagórico, era vegetariano porque, según él, los animales podían albergar almas humanas. Y fue un ferviente defensor de la democracia frente a los abusos del poder.

En los escasos textos suyos que nos han llegado, sin embargo, hay un par de frases extrañamente desconcertantes: “Yo, un dios immortal admirado por todos, estoy entre vosotros… Me ensalzan hombres y mujeres, y me siguen miles de personas que aspiran a su salvación”.

Pero juzguemos esas frases con prudencia. Están sacadas de un poema.

No sabemos gran cosa de la última etapa de su vida. Hubo quien aseguraba que vivió 109 años, y hubo quien afirmaba que murió al final de una fiesta en el Peloponeso. Pero la leyenda más extendida nos cuenta que murió tras arrojarse a la lava candente del volcán Etna, cercano a su ciudad natal.

Me resisto a creerlo. Él sabía de sobra que no era un dios inmortal.