Si alguna vez visita usted La Haya, en menos de media hora el tranvía 1 lo llevará hasta Delft. Es una pequeña ciudad, famosa sobre todo por su cerámica y, para los amantes del arte, por ser la cuna de uno de los pintores más geniales de todos los tiempos: Johannes Vermeer. Pero, si emprendiera usted esa excursión acompañado de un biólogo, aprendería otras muchas cosas igualmente apasionantes.

Para averiguar por qué, tenemos que retroceder hasta el año 1632. En aquel año nació en la ciudad de Delft Antonie van Leeuwenhoek (pronunciado ”Léuenhuk”). Su infancia fue traumática, pero no inhabitual en aquellos tiempos. Su padre murió cuando él tenía cinco años, y el pequeño Antonie fue acogido por un tío que murió también siendo él todavía adolescente. Obligado a ganarse la vida, encontró trabajo en Ámsterdam, en una tienda de paños, en la que pronto fue ascendido a contable.

Con los conocimientos adquiridos regresó a Delft, se casó y abrió su propia tienda. Su habilidad con las cuentas lo llevó en poco tiempo a asumir varias funciones en la administración de Delft y en el comercio de vinos de la ciudad y, por si todo eso fuera poco, ejerció también como agrimensor.

Hacía sólo medio siglo que Galileo había construido su primer telescopio cuando, en 1665, salió a la luz un libro que hizo furor: Micrographia, del científico inglés Robert Hooke. Al igual que Galileo, el autor de aquel libro había experimentado con lentes, pero no había mirado a las estrellas, sino a los pequeños detalles de la naturaleza. Provisto de un microscopio, Hooke se había asomado al universo diminuto de los insectos y las plantas, y había dibujado detalladamente sus descubrimientos.

No lo sabemos con certeza, pero es muy probable que el libro aquel cayera en las manos de Leeuwenhoek y despertara su curiosidad. Al fin y al cabo, los tratantes de telas solían usar, a modo de lentes, pequeñas esferas de vidrio (que ellos llamaban “perlas”) para determinar la calidad de los tejidos, y Hooke había explicado en su libro cómo construir un potente microscopio a partir de una lente esférica.

Pero era un método muy rudimentario, que obligaba a forzar la vista más de lo deseable. Para evitar ese inconveniente, se le ocurrió a Leeuwenhoek construir un microscopio con dos lentes, en lugar de una, y fue perfeccionando su invento hasta alcanzar aumentos cinco o seis veces mayores que los de Hooke. Todo un mundo desconocido se abrió de pronto ante él. Aguas estancadas, hojas y flores, músculos de animales, y probablemente todo lo que cayó bajo su microscopio le revelaron en poco tiempo secretos hasta entonces vedados al ojo humano.

Leeuwenhoek se atrevió a comunicar sus descubrimientos a la Royal Society de Londres, aunque en su idioma natal. No había estudiado en ninguna universidad (habría necesitado, como mínimo, hablar latín) y tampoco sabía inglés, pero la Royal Society tradujo sus textos y, frente al escepticismo de algunos de sus miembros, los publicó en su revista oficial. El propio Robert Hooke aprendió holandés para poder leer los trabajos de Leeuwenhoek.

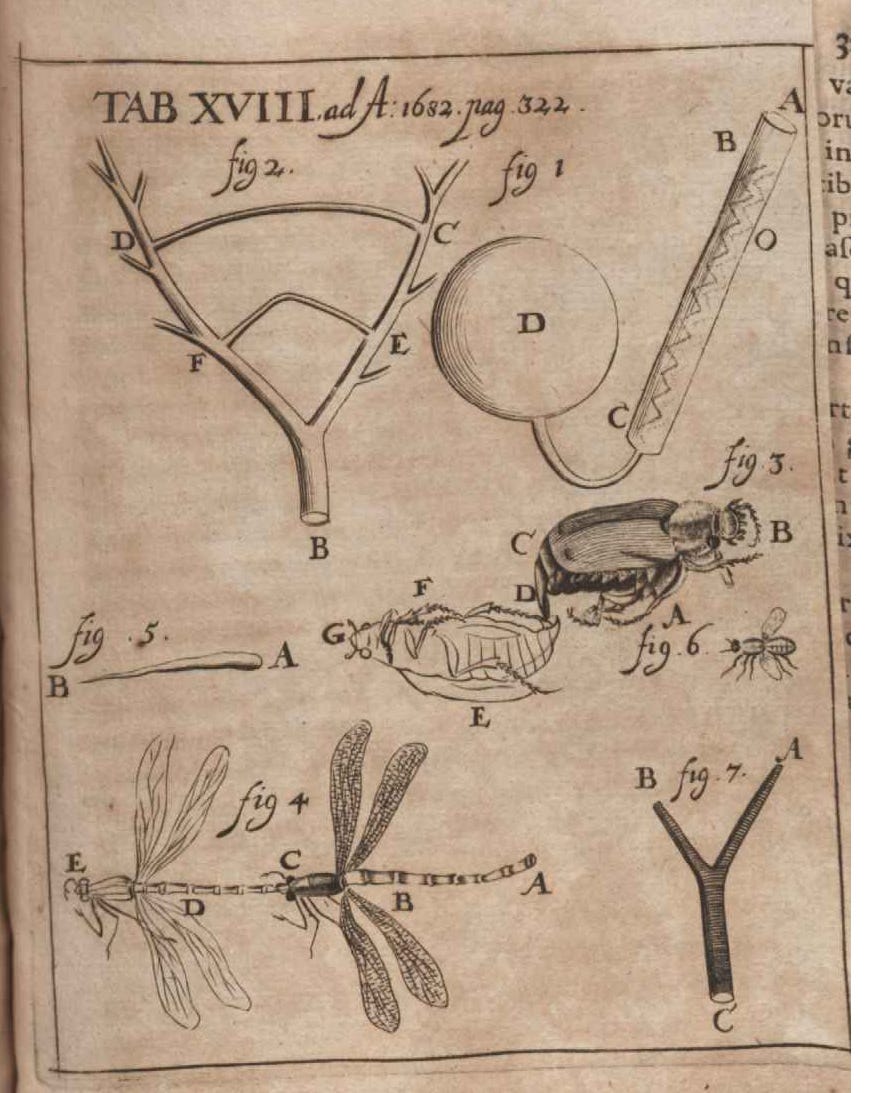

La primera comunicación suya que publicaron contenía dibujos detallados de aguijones de abejas, una pulga y un hongo. Con el tiempo, a aquellas primeras muestras se añadieron bacterias, espermatozoides, capilares del tejido linfático, orugas, insectos y todo lo que se dejase observar sin escaparse del campo visual.

Fue así como dedujo que los espermatozoides fertilizan los óvulos, que las orugas no nacen por generación espontánea, y que los áfidos (esos voraces insectos que se alimentan de savia) se pueden reproducir sin necesidad de ser fecundados. En realidad, fecundadas. Ah, y confirmó la teoría de la circulación de la sangre. Juntamente con Hooke, estaba sentando las bases de la futura microbiología.

En 1680, Antonie van Leeuwenhoek fue elegido miembro de la Royal Society, pero siguió trabajando en Delft y nunca llegó a poner un pie en el venerable edificio de aquella institución. No reveló jamás los secretos de su técnica y, aunque se enorgullecía de los honores recibidos, no se consideraba por encima del común de los mortales. Lo único que lo diferenciaba era, según él, “el ansia de conocimiento, que, según he observado, es más acentuada en mí que en la mayoría de los hombres”. ¿Qué mejor definición del verdadero científico?

En torno a la vida de Leeuwenhoek nos quedan, todavía hoy, unos cuantos misterios que la historia del arte no ha logrado aclarar. ¿Del arte, he dicho? Sí, porque a poca distancia de su casa vivía nada menos que Johannes Vermeer, que había nacido sólo cuatro días antes que él. ¿Se llegaron a conocer? Cuesta trabajo creer que no. Es más, dos de los cuadros de Vermeer —“El geógrafo” y “El astrónomo”— podrían representar a su estudioso vecino, que, recordémoslo, había sido topógrafo. Más de un experto sospecha incluso que, para conseguir el grado de detalle que hoy admiramos en sus cuadros, Vermeer hizo uso de la ‘cámara oscura’ (el precursor de la cámara fotográfica). Pero nadie ha encontrado todavía ninguna prueba documental que relacione a aquellos dos insignes hijos de la ciudad de Delft.

Si se decide usted a tomar el tranvía 1, podrá rememorar a ambos en el museo Prinsenhof Delft. Se lo recomiendo. Ah, y regrese a tiempo para acercarse al Mauritshuis y admirar en él La muchacha de la perla. No como postre, sino como aperitivo. Pero tómeselo con calma. En los Países Bajos, a los amantes de la pintura les conviene dosificarse para evitar la indigestión.

Ilustración de Acta Eruditorum - XVIII zoologia