¿Dos, o tres?

El sistema de computación ternaria

Hace algunos años, paseando por una ciudad de América Latina, me topé con un rótulo desconcertante: “Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular”. Me rompió los esquemas. ¿Cuadrangular? Yo pensaba que el triángulo representaba el nivel máximo de complicación –o de simplificación– de las religiones que en el mundo han sido.

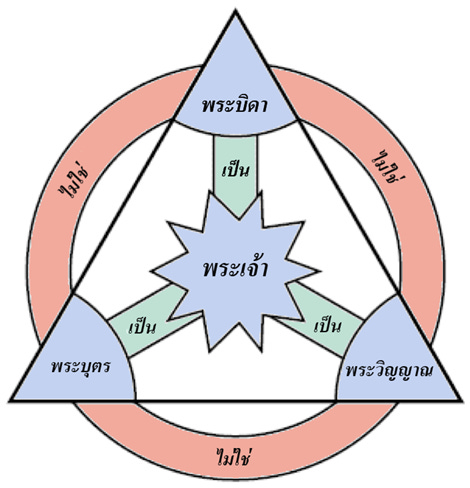

No sólo del cristianismo o del budismo. Tanto la mitología egipcia como la religión hindú, el taoísmo o los seguidores de Zoroastro tuvieron también sus respectivas trinidades. Incluso en la mitología romana, Júpiter y Juno –el rey y la reina de los dioses– compartían un olímpico trío con Minerva, la diosa de la sabiduría.

El triángulo siguió fascinando a los creyentes, y en el siglo XIII san Buenaventura ideó una intrincada trinidad mística que él llamó “imago creationis” (imagen de la creación), que consistía en tres niveles de espiritualidad: umbra, vestigium e imago. O sea, las sombras, las huellas y la semejanza con el Creador. Por más esfuerzos que he hecho, no lo he logrado entender. Los teólogos, según parece, tampoco. Llevan siglos en ello.

En 1679, sin embargo, el matemático Leibniz llegó a la metafísica del número 3 siguiendo un camino muy distinto. Y deslumbrantemente genial. Veamos. Supongamos que tenemos una báscula y cuatro pesos distintos: 1, 2, 4, 8. Con esos pesos queremos ahora sumar 13. ¿Cómo haremos?

Empezamos colocando en la báscula el más grande. Es decir, el 8. El indicador de la báscula todavía no llega a 13, de modo que añadimos el 4. Tenemos ya 12 y todavía no hemos llegado, pero ahora hay un problema. Si añadimos el 2, nos pasamos. Así que lo omitimos y probamos con el 1.

Resumiendo: 8 + 4 + 1 = 13. Hemos llegado. ¿Qué pesos hemos puesto o hemos dejado de poner?

¿El 8? Sí

¿El 4? Sí

¿El 2? No

¿El 1? Sí

Si ahora escribimos 1 en lugar de ‘Sí’ y 0 en lugar de ‘No’, la lista de nuestras decisiones se podrá escribir como ‘1101’. Que es, precisamente, la representación binaria del número 13.

Números divinos

Leibniz en seguida comprendió que el sistema de representación que acababa de idear no tenía fisuras. Sea cual sea el número que escojamos, siempre lo podremos representar en forma de ceros y unos. El genial Leibniz acababa de descubrir el sistema de numeración binario: el fundamento de las computadoras modernas.

Aquel descubrimiento lo fascinó. La posibilidad de generar todos los números existentes a partir una decisión tan simple como ‘sí’ o ‘no’ albergaba un potencial inconmensurable. ¿No sería así como Dios había creado el universo?

En aquel universo metafísico que Leibniz había concebido, el 2 representaba el principio y el fin de todas las cosas, pero el 3 representaba el equilibrio y la perfección de todo lo simétrico.

Desde luego, si escribimos los números mediante tres dígitos (1, 0, -1) en lugar de dos, las combinaciones son más complejas. Hay que compensar los excesos de peso (1) con pesos negativos (-1), y hay que descartar los pesos que no sean válidos (0). Sin embargo, cada dígito ternario (‘trit’, en lugar de ‘bit’) almacenará mucha más información.

Los primeros pasos

La primera calculadora mecánica basada en ‘trits’ fue construida por el librero inglés Thomas Fowler en 1840. Consistía en un complejo mecanismo de varillas y palancas de madera con tres posiciones posibles. Al final, el pobre Fowler no consiguió fondos para construir una versión con piezas metálicas, y su invento cayó en el olvido.

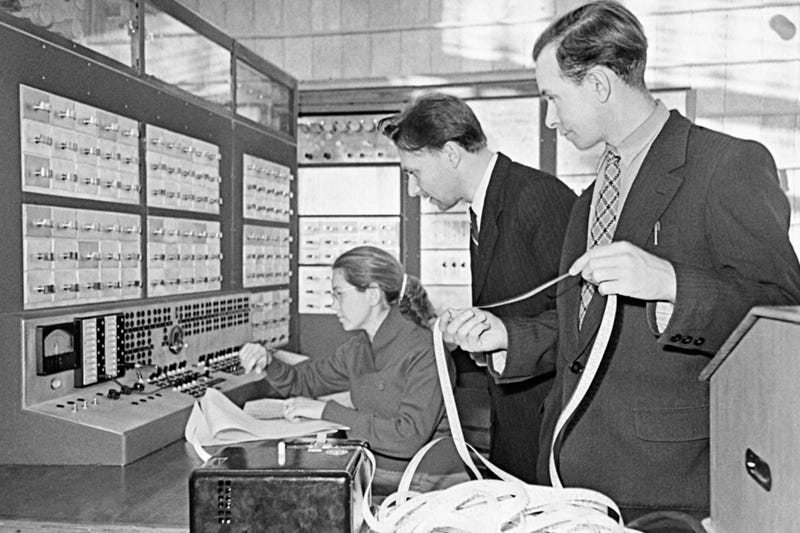

En 1958, casi trescientos años después de Leibniz, un profesor de la Universidad de Moscú llamado Nikolai Brusentsov construyó la primera computadora ‘ternaria’ propiamente dicha. Su invento –que bautizó como Setun, en recuerdo de un río que pasaba cerca de la Universidad– funcionaba mediante núcleos de ferrita, que tenían tres estados posibles: corriente positiva, corriente negativa, y ausencia de corriente.

La corriente, que era magnética, desprendía muy poco calor, y la fabricación costaba aproximadamente la mitad que para una computadora binaria. Además, era fácil de programar y operaba 1’5 veces más aprisa que sus competidoras binarias. Fue distribuida entre varias universidades, y sus usarios estaban encantados con ella.

El principal problema era controlar la corriente de modo que se pudiera distinguir claramente cada uno de esos tres estados. En los años 1970, los semiconductores habían simplificado mucho ese problema. Distinguir entre dos estados (encendido/apagado) era mucho más sencillo, y en Estados Unidos habían desarrollado ya numerosos lenguajes de programación para computadoras binarias. El Estado soviético, obsesionado con igualar los avances de IBM, retiró la financiación a Brusentsov, y Setun terminó yendo a parar al baúl de los recuerdos.

Algo más que números

Una empresa china ha creado recientemente una computadora ternaria mucho más eficiente, más rápida y más fiable que las binarias. Sin embargo, su software no es compatible con el existente, y serían necesarios por lo menos diez años para equipararlo al de las computadoras actuales.

Pero los ‘trits’ no han dicho todavía su última palabra. Las redes neurales y la computación cuántica, basadas en principios radicalmente diferentes de las computadoras que conocemos, tendrán menos ataduras y podrán abrazar, tal vez, la metafísica belleza del número 3.

En una de esas rimas de la Historia, la “imago creationis” de san Buenaventura reapareció, cuatrocientos años después, de la mano de Leibniz. El genial matemático, entusiasmado con la posibilidad de que Dios hubiera creado el mundo de la nada a base de ceros y unos, propuso al duque Rodolfo de Brunswick la idea de acuñar una medalla con ese mismo nombre.

En ella, junto a una tabla de números binarios, el Uno (Dios) irradiaría una luz espendorosa en mitad de una masa informe y oscura (el Cero). Leibniz confiaba en que aquella sublime metáfora convenciera a las demás religiones –incluido el emperador de China– de la superioridad indiscutible de la fe cristiana.

En el terreno de la metafísica –es decir, de la filosofía–, hay quien ha creído ver un paralelismo entre los números ternarios de Leibniz y los famosos conceptos de ‘tesis, antítesis y síntesis’ del filósofo Hegel. No voy a negar que en el número 3 caben todos los tríos, y los filósofos son libres de arrimar el ascua a la sardina que más les plazca.

No sabemos si Leibniz llegó a saber siquiera quién era san Buenaventura, y tampoco tenemos noticia de que el emperador de China se diera por enterado de su propuesta. En mi opinión, el verdadero genio de Leibniz consistió en ahondar en las relaciones profundas entre las matemáticas y la esencia de los conceptos –lo que lo lingüistas llaman hoy ‘semántica’–. Estoy seguro de que la lógica matemática, con sus inverosímiles paradojas y su maraña de postulados intransitables, se beneficiaría mucho del legado del gran Leibniz.

Hola Ricky.

Siempre me parece muy interesante y divertido lo que escribes y en ésta ocasión me trajiste el recuerdo de lo que un profesor nos dijo al explicarnos los dispositivos digitales con salida "Hi-Z" ó de alta impedancia. El cierre de aquella clase fué más o menos así:

"Es por el Hi-Z por lo que algunas personas observan que en la resolución de algunas ecuaciones booleanas (y sus correspondientes circuitos digitales) participa algo más que el SI y el NO ¿será?"

Gracias Ricky y buen día 🤗👍🏼👍🏼👍🏼