Acabamos de llegar a un hotel de aspecto enigmático. En su fachada, sobre la puerta principal, un rótulo luminoso anuncia el nombre con grandes letras parpadeantes: “Hotel Continuum”.

Entramos. En la recepción, un empleado soñoliento contempla una larga fila de fichas de dominó puestas en pie, una junto a otra. Cuando llegamos al mostrador, empuja indolentemente la ficha de un extremo, y todas las demás van cayendo sucesivamente, hasta dejar sobre el mostrador un serpenteante reguero de fichas derribadas.

Dejamos las maletas en el suelo y pedimos una habitación.

“Humm”, responde el recepcionista, pensativo. “El hotel está completo”, explica. “Pero no se preocupe. Le podremos acomodar”.

Usted frunce el entrecejo. Espera que le den una habitación confortable, y no está dispuesto a dormir esa noche en la caseta del jardinero. Pero, antes de que pida aclaraciones, el recepcionista se le adelanta.

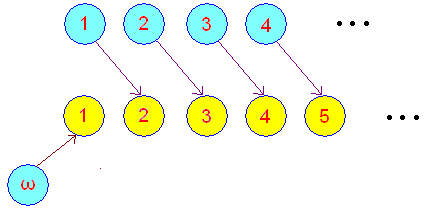

“Es muy sencillo”, dice, sonriente. “Aunque tal vez un poco trabajoso. Verá. Hablamos con los ocupantes de la habitación nº 1 y les pedimos que se trasladen a la habitación n.º 2. Después llamamos a los de la habitación nº 2 y les pedimos que se muden a la nº 3. Y así sucesivamente”.

“Pero, entonces, ¿los que están en la última habitación?”, pregunta usted, desconcertado.

“Ah, no. No existe una última habitación. Este es un hotel infinito”.

Todos los libros posibles

La idea de un hotel con infinitas habitaciones se le ocurrió al matemático David Hilbert en 1924, y es sólo una de las –también infinitas– paradojas que a uno se le pueden ocurrir cuando se enreda en el concepto del infinito. A usted y a mí, probablemente, el hotel de Hilbert no nos va a facilitar las próximas vacaciones en Venecia o en Benidorm, pero hay algún que otro aspecto del infinito que tiene connotaciones inesperadas.

Por ejemplo, el teorema que propuso el matemático Émile Borel en 1913. Si dispusiéramos de un tiempo infinito, teorizó Borel, un chimpancé inmortal golpeando al azar las teclas de un teclado terminaría, tarde o temprano, escribiendo el Quijote.

No ha sido la única idea inspirada en el infinito. Uno de los relatos de Borges, titulado "La Biblioteca de Babel", nos habla de una biblioteca imaginaria que alberga todos los libros que un ser humano podría llegar a escribir.

Mucho antes que él, el político Cicerón se había planteado también un problema parecido al del chimpancé. (En aquellos tiempos no existía Tik Tok, y hasta los políticos usaban su cerebro). Cicerón se preguntaba cómo era posible que el universo, con toda su riqueza y complejidad, se hubiera creado por azar. “Si alguien lo cree”, dejó escrito, “igualmente podría creer que un cúmulo de letras dejadas caer al azar conformarán, a su llegada al suelo, el texto de los Anales de Enio”.

Un universo finito

Para poner las cosas en contexto: suponiendo que un chimpancé inmortal golpeara alocadamente alguna tecla cada segundo durante 30 años sin parar, sólo tendría un 5% de probabilidades de acertar a escribir la palabra "banana". Pero, incluso aunque hubiera un chimpancé por cada protón existente en el universo, todos ellos necesitarían teclear sin parar durante más de 360 veces la vida del universo para tener una sola probabilidad de escribir el Quijote. Malas noticias para los chimpancés.

El infinito, sin embargo, es distinto. En el infinito todas las combinaciones son posibles, por inverosímiles que nos parezcan. La probabilidad de que una novela, por larga que sea, no aparezca en un texto tecleado por un chimpancé tenderá a cero a medida que el chimpancé siga ‘escribiendo’.

Por supuesto, nuestro nombre y apellidos, nuestro número de teléfono y hasta nuestro currículo profesional aparecerán en esa serie, tarde o temprano, un número infinito de veces. Y al menos uno de los chimpancés que acierte a escribir el Quijote lo hará en mucho menos tiempo que el propio Cervantes.

Pero que nadie se alarme. Antes de que todo eso suceda, la física nos dice que será más probable que veamos un vaso roto recomponerse por sí solo y recobrar su forma original sin ayuda de nadie. O, todavía más improbable, que un político dimita o vaya a parar a la cárcel.

En un mundo infinito, la Biblioteca de Babel es, simplemente, una obviedad. Sólo que, por suerte o por desgracia, el universo no es infinito y no durará eternamente.

¿Darwin o no Darwin?

Un chimpancé ideal es una cosa, y un chimpancé real es otra muy distinta. En español, por ejemplo, las letras más frecuentes son E, A, O, S y N. De ellas, sólo la N está más o menos en el centro del teclado y, para un chimpancé de carne y hueso, el azar podría consistir en apretar durante horas la tecla G, o la H. Esperando, tal vez, que en algún momento algo suceda.

De hecho, un experimento similar tuvo lugar en 2002 con seis macacos y un teclado en un zoológico de Inglaterra. A lo largo de cuatro semanas, los macacos produjeron un total de cinco páginas, consistentes casi exclusivamente en la letra S. Además, ajeno completamente a la trascendencia metafísica del azar, el macho dominante se dedicó a golpear el teclado con una piedra, y los demás macacos prefirieron usarlo para fines no muy higiénicos.

En vista de lo cual, y considerando que en todo el planeta no debe haber más de 200.000 chimpancés, cierto sitio web prefirió desarrollar una simulación teórica. Basada, por supuesto, en chimpancés ‘ideales’. ¿Con éxito? Bueno, después de dos o tres quintilliones de años (33 ceros), los investigadores consiguieron encontrar cuatro palabras seguidas del texto de Enrique IV de Shakespeare. A saber:

“RUMOUR. Open your ears; 9r"5j5&?OWTY Z0d”.

En realidad, la trascendencia del chimpancé metido a escritor está relacionada con la evolución de las especies. ¿Qué probabilidad real hay, por ejemplo, de que los pájaros hayan desarrollado alas –y sepan cómo usarlas– simplemente por efecto del azar? El biólogo Richard Dawkins trató de responder a ese tipo de preguntas… sólo que haciendo trampa. Dawkins creó un programa que, partiendo de una frase cualquiera, generaba textos sucesivos completamente al azar. ¿Su mejor resultado? 28 letras del texto de Hamlet, en sólo 40 generaciones.

Pero el programa de Dawkins evaluaba sus ‘mutaciones’ comparándolas con un texto predeterminado. Seleccionaba las mutaciones que más se parecían al modelo y desechaba el resto. Según Darwin, sin embargo, los pájaros no han evolucionado porque supieran previamente lo que era volar, sino porque una serie de mutaciones ciegas les permitió sobrevivir como especie. Que no es lo mismo.

¿Tendremos que desanimarnos y tirar la toalla? Tal vez no. Una buena parte del Internet actual no se diferencia mucho de lo que producirían varios millones de chimpancés generando vídeos a tiempo completo. Quién sabe. Quizá el día menos pensado un usuario de Tik Tok se encuentre en su pequeña pantalla con una versión completa del Quijote.

Lo que aún no sabemos es si, ese día, la selección natural eliminará el Quijote de su pantalla o si conseguirá que el usuario, por fin, use su cerebro.